📰 맞춤형복지가 지방자치단체의 핵심 정책 키워드로 자리 잡았습니다.

1. 맞춤형복지란 무엇인가?

맞춤형복지는 연령·소득·건강상태 등 개인별 특성을 세밀하게 분석해 필요 서비스를 제시하는 One-Stop 지원 체계입니다.

과거의 획일적 급여 방식과 달리, 데이터 기반 선제 발굴과 민관 협력이 핵심입니다.

2. 왜 지금 주목받는가?

보건복지부는 2024년 하반기부터 AI 복지사각 발굴시스템을 전면 가동했습니다.

이 시스템은 수급 중지·탈락자, 장기 체납자 등 37종 데이터를 분석해 위기가구를 조기에 찾아냅니다.*자료: 보건복지부 9월 정책 브리핑*

3. 현장 사례로 본 변화

“취약계층의 문 앞까지 찾아가면 정말 필요한 지원이 보인다.” – 합천군 희망복지 담당자

경남 합천군은 찾아가는 복지상담을 통해 150여 가구를 방문, 생활환경·건강·재정 상황을 조사했습니다.

해당 가구에는 주거 보수·긴급 생계비·정신건강 서비스가 패키지 형태로 연계됐습니다.

▲ 사진: 누리일보 / 광교1동 행정복지센터

4. 지방정부의 발 빠른 움직임

수원시 영통구 광교1동은 통합사례회의를 정례화해 공공·민간 전문가 6인이 한 자리에서 지원 방향을 확정합니다.

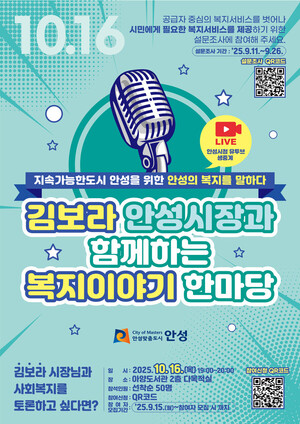

안성시는 2026년 복지정책 수립을 앞두고 온라인 수요조사를 실시, 시민 의견을 반영한 맞춤형 로드맵을 그리고 있습니다.

▲ 사진: 필드뉴스 / 안성시 제공

5. 민관 협력 모델 확산

충남 예산군 삽교읍은 지역아동센터와 협약을 맺고, 아동 안부 확인과 사례 제보 채널을 구축했습니다.

우리동네 복지기동대를 운영 중인 전남 함평군은 주거환경 개선부터 방역까지 전방위 지원을 실시해 주민 만족도를 높였습니다.

6. 데이터 기반 서비스 설계

대전시는 장애인 맞춤복지 플랫폼 ‘정보드림’을 통해 개별 욕구에 맞는 시설·일자리 정보를 제공합니다.

접속 후 5단계 질문을 완료하면 이용자는 본인에게 최적화된 지원제도를 즉시 확인할 수 있습니다. 😊

7. 체감형 정책의 효과

김천시 복지박람회에는 2,000여 명이 참여해 노인 일자리 체험·심리상담·헬스케어를 체험했습니다.

현장 설문 결과, 방문객 82%가 “제도 이해도 향상”을, 77%가 “실질적 도움”을 느꼈다고 답했습니다.

▲ 사진: 한스경제 / 김천시 제공

8. 남은 과제와 전망

전문가들은 서비스 중복·누락을 막기 위해 표준화된 사례관리와 통합 데이터 허브 구축이 필요하다고 지적합니다.

또한, 현장 인력의 업무 과부하를 줄이기 위해 AI 컨시어지와 모바일 앱을 적극 도입해야 한다는 의견이 제기됩니다.

9. 체크포인트 ✔️

- 복지서비스 신청 전 읍·면·동 맞춤형복지팀에 상담 예약

- 실시간 위기가구 발굴 시스템 연계 여부 확인

- 민간 기관(종합사회복지관·아동센터)과의 협력 네트워크 활용

10. 결론

맞춤형복지는 이제 선택이 아니라 필수입니다.

현장 맞춤형 지원과 데이터 기반 행정이 결합될 때, 복지 사각지대는 사라지고 모두가 ‘따뜻한 돌봄’을 체감할 수 있을 것입니다.