라이브이슈KR는 최근 현대차 노조가 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스(Atlas)’의 생산현장 투입을 두고 강경한 입장을 내면서, 로봇 도입=미래 경쟁력이라는 기업 논리와 로봇 도입=고용 충격이라는 노동계 우려가 정면으로 맞붙는 국면을 짚습니다.

핵심은 단순히 로봇 한 대의 반입 문제가 아니라, 생산 방식의 전환과 일자리 구조의 재편을 둘러싼 노사 협의의 기준을 어디에 둘 것인지에 관한 문제입니다.

현대차 노조는 소식지 등을 통해 “노사 합의 없이 단 1대의 로봇도 들어올 수 없다”는 취지로 밝힌 것으로 전해졌습니다. 여러 매체 보도에 따르면 노조는 로봇의 현장 투입이 현실화될 경우 고용 충격과 물량 이관 가능성을 함께 문제 삼고 있습니다.

이는 ‘기술 도입’ 자체를 전면 부정한다기보다, 도입 절차와 영향 평가를 노사 교섭의 틀 안에 넣어야 한다는 주장으로 읽힙니다. 즉, 로봇이 가져올 생산성 향상이라는 효과만이 아니라, 그 과정에서 누가 어떤 비용을 부담하는지에 대한 합의를 먼저 하자는 메시지입니다.

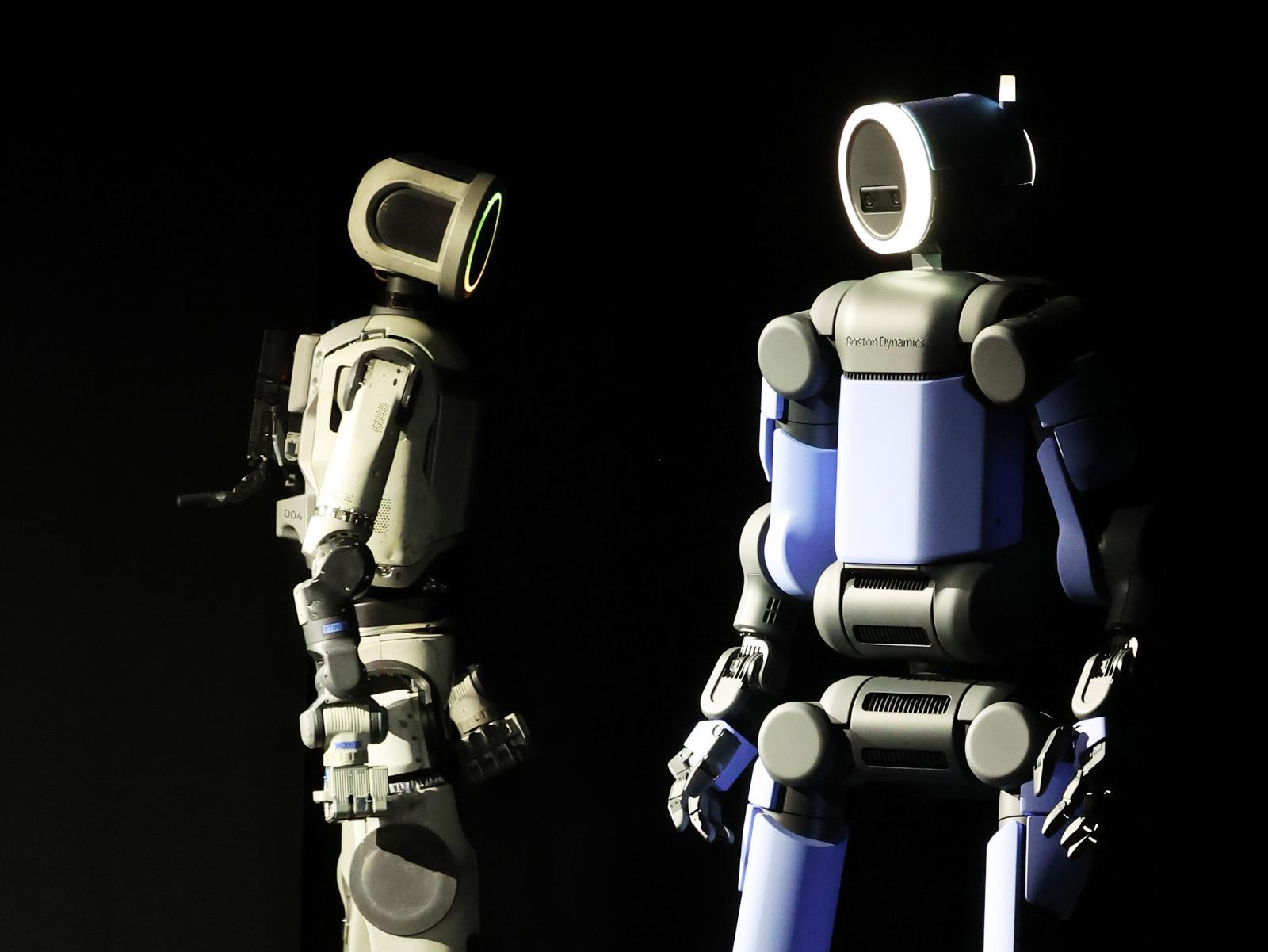

이번 논쟁의 중심에 선 로봇은 현대차그룹이 CES에서 강조해온 휴머노이드 ‘아틀라스’입니다. 업계 보도에 따르면 기업은 이를 사람을 “대체”하기보다 “협업”하는 형태로 설명하는 흐름을 보입니다.

요약하면, 회사는 협업형 자동화를 말하고, 노조는 대체로 이어질 수 있는 고용 충격을 우려하는 구도입니다.

특히 생산현장은 단위 공정의 효율이 곧바로 인력 산정과 연결되는 특성이 강합니다. 이 때문에 현대차 노조가 요구하는 ‘노사 합의’는 안전·직무 재설계·교육 전환·배치 전환 같은 세부 쟁점을 동반할 수밖에 없습니다.

논쟁이 커진 배경에는 ‘피지컬 AI’라는 키워드가 있습니다. 생성형 AI가 ‘말과 문서’를 다뤘다면, 피지컬 AI는 센서·제어·로봇을 통해 현실 공간에서 움직이며 작업을 수행하는 기술을 가리킵니다.

자동차 산업에서는 이 흐름이 단순한 공정 자동화(고정형 로봇)에서 이동형·범용형으로 확장될 가능성이 제기됩니다. 이 지점에서 노조는 “범용화된 로봇이 들어오면, 어느 공정이든 인력 축소가 가능해진다”는 형태의 위기의식을 가질 수밖에 없다는 분석이 나옵니다.

실제 보도에서 자주 등장하는 수치 중 하나는 로봇 1대의 연간 유지비입니다. 일부 기사에서는 이를 약 1,400만 원 수준으로 언급하며, 인건비 대비 비용 구조의 변화를 강조하고 있습니다. 다만 해당 수치의 산출 방식과 조건(가동률, 정비 체계, 감가상각, 소프트웨어 비용 포함 여부 등)은 매체마다 전제가 다를 수 있어 단일 잣대로 단정하기는 어렵습니다.

그럼에도 불구하고 메시지는 분명합니다. 현대차 노조의 반발은 “로봇이 싸다”는 비교 자체보다, 비용 절감 논리가 곧 구조조정 논리로 연결될 수 있다는 점에 대한 선제적 경계로 해석됩니다.

그렇다면 노사 간 해법은 무엇이어야 하는지에 관심이 모입니다. 노동 현장에서 신기술을 둘러싼 갈등은 대체로 세 갈래로 정리됩니다.

✅ 첫째, 도입 절차의 투명성을 확보하는 방식입니다.

✅ 둘째, 대체되는 업무가 있다면 재교육·전환 배치를 제도화하는 방식입니다.

✅ 셋째, 생산성 향상분을 임금·근로시간·안전 투자로 어떻게 배분할지 룰을 만드는 방식입니다.

특히 자동차 제조업은 안전과 직결되는 공정이 많은 산업입니다. 휴머노이드 투입이 단순 생산성 이슈를 넘어 안전 기준과도 맞물리는 만큼, 현장에서는 작업자와 로봇의 동선 분리, 충돌·오작동 시 책임 구조, 비상정지 프로토콜 같은 논의가 동반될 수밖에 없습니다.

이번 사안은 국내에만 국한된 이슈로 보기 어렵습니다. 보도에서는 해외 생산 확대와 로봇 투입이 동시에 거론되며, 국내 공장의 물량과 고용이 영향을 받을 수 있다는 우려가 함께 제기됩니다. 이는 ‘어디서 만들 것인가’라는 글로벌 생산 전략과 ‘누가 일할 것인가’라는 고용 전략이 한 테이블에 올라왔다는 뜻입니다.

결국 현대차 노조의 강경 메시지는 기술 도입의 속도 조절만을 의미하지 않습니다. 기술이 바꾸는 일의 정의를 놓고, 합의의 문장을 새로 쓰자는 요구로도 읽힙니다.

시장과 산업계가 주목하는 지점은, 이 갈등이 장기화될 경우 ‘피지컬 AI’ 생태계 투자 및 실증 일정에도 영향을 줄 수 있다는 점입니다. 반대로 노사가 ‘도입-전환-보상’의 기준을 만들어낸다면, 휴머노이드 도입이 사회적 합의 모델로 진화할 가능성도 있습니다.

현 시점에서 확인 가능한 사실관계는 각 언론 보도에 담긴 범위에 한정됩니다. 다만 분명한 것은 현대차 노조 이슈가 단순한 노사 갈등이 아니라, 로봇과 사람이 같은 생산라인에 서게 되는 시대에 필요한 규칙을 묻는 사건으로 확장되고 있다는 점입니다.

※ 본 기사는 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 한국경제, 매일경제, KBS, 연합뉴스 등 2026년 1월 22일자 관련 보도에 포함된 공개 정보 범위 내에서 쟁점을 정리했습니다.